2021年05月19日

百名山76座目は奥穂高岳のはずが・・・

5月03日(月)〜5月04日(火)

GWの後半は、実家そばに帰省?して、百名山76座目の奥穂高岳を目指しました。

前2回に続くGWシリーズの続編です。

果たしてどうなったでしょうか。

5月03日(月)

実家そばの事務所に2泊して、事務所を3時に出発。5時に沢渡の駐車場に着きました。

さすがGWとあって、駐車場にはすでに車がたくさん並んでいました。もっと少ないと思っていたんですが、同じコロナ禍でも今年は去年と違うようです。

5時30分発の朝2便のバスに乗ることができました。

バスで上高地に移動。ちなみにバスは満車でした。

30分ほどバスにゆっられて、上高地バスターミナルには6時に到着。

梓川沿いを歩いていると、ちょうど焼岳に朝日が当たり始めました。

キレイですね。

正面に見える穂高連峰は残念ながら雲の中。

さあ行きましょう。

まずは小梨平のキャンプ場の中を歩きます。

なんとものんびりとした雰囲気の良いキャンプ場です。

そういえば、去年はこんなところに熊が出たってニュースになっていましたね。

今年も徳澤付近で熊の目撃情報があったとか。注意していきましょう。

木漏れ日の中を、ハイカーと一緒にハイキングコースを歩きます。

QWとあって、登山者よりハイカーが圧倒的に多いですね。

左手を見ると、梓川の向こうに明神岳。

なかなかかっこいいお山です。

ハイキングコースを歩くこと1時間、明神館に到着しました。

ゆるゆるのハイカーはここから明神池経由で引き返します。

梓川沿いをさらに北上します。

正面に見えてきた白い山が、蝶が岳・常念岳。本当はあの稜線を歩く計画をしていたんですが、。天候が不順だったので今回はあきらめました。

夏にでもリベンジするとしましょう。

梓川沿いのハイキングコースはまだまだ続きます。

正面は大天井岳方面。

出発から2時間ほどで徳澤園に到着しました。

ここのテン場、なんだかほのぼのとしています。

大半が雪山登山じゃなくて、ここを目的としたレジャー?な感じですね。

テン場の横にはこんなキレイな小川も流れています。

一度こんな場所でのんびりキャンプでもしてみたいな・・・とも思うけど、お山を前にしてこんなところでのんびりできる性格ではないので、一生そんあ時は来ないんでしょうね、たぶん。

出発から3時間、やっと横尾に到着しました。

ほぼフラットな道なので、歩くのは楽なんですが長かったな~

ここのテン場はさすがに少し雰囲気が違いますね。

雪山登山のベースキャンプにしたり、帰りに利用しているんでしょうね。

ここで腹ごしらえ。持ってきたパンをいただきます。

例によって潰れてますが。

橋のたもとにいるのは、槍ヶ岳か穂高連峰に行く人たち。

残雪期とはいえ、雪の北アルプスですからそれなりの強者たちです。

さあ、橋を渡りますよ。

ここから先はボクも未知の世界です。

当然、ぐっと人が減りました。いよいよ雪も出てきましたね。

今年はどれだけの人が登るか読めなかったので、場合によってはラッセルも・・・ と危惧していましたが、先行者の踏み跡はしっかりありますね。

沢筋をゆっくりと登ります。

左手に巨大な岩壁が現れました。

どうやらこれが有名な屏風岩というやつですね。

ロッククライミングの人達が登るヤツです。

さすがにこの時期は誰も登っていませんが。

本谷橋に到着しました。

この橋はアイゼンを履いて渡ることができないので、みんなこの手前でアイゼンを外しています。

けっこう揺れるつり橋。

橋を渡ったところで12本爪アイゼンを履きました。

ここからは斜面をトラバースしながら登ります。

20kg超のザックを担いでいるので息が上がります。

雪崩れる危険のある斜面をトラバースして谷底に降りました。

ここからは谷底を歩くようです。

人が歩いているところは大丈夫ですが、少しそれると膝くらいまでの積雪があります。

最初の方は苦労されたでしょうね。

かなり登ってきましたよ。

振り向くと後続の人達。

けっこうたくさん登ってきますね。

最後の急登を登り終えると涸沢のテント場に到着しました。

風が強く吹く中、みなさんテント設営中です。

到着は早い方だったので、先人が作った穴がまだ残っていました。

ありがたく使わせていただきます。

とはいえ、雪で埋まっているので、拡張&整地が必要。

スコップが活躍します。

30分ほどでテント設営完了しました。

このくらい深ければ、相当な風でもまず大丈夫でしょう。

樫木も見えないので、テントの中に籠ります。

テント内の温度は6度くらい、雪山にしてはずいぶん暖かいですね。

風さえ避けられれば寒くはありません。

さあ、時間は早いですがすることもないので一杯やりましょう。

外は風に雪が混じってきましたよ。

今回は、つまみにうす焼きせんべいを持ってきました。

ザックで圧縮されてバラバラになっていると思っていたんですが・・・

まったく無事。

逆にブログネタになるという意外な展開でした。

外は風がビュービュー吹いて、とてもテントを開けられません。

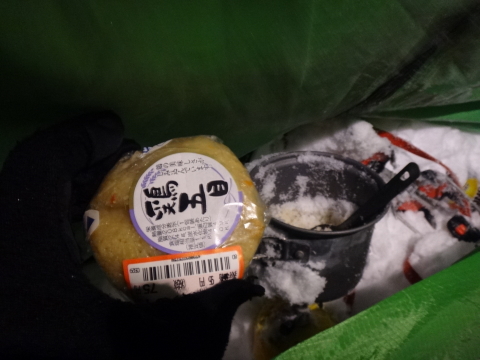

前室で晩御飯作り。

今日は米を炊いて、サンマのかば焼き缶をおかずにいただきます。

ごはん、上手く炊けましたよ。

隣に張っていたツアーガイドらしき人の声で、「テントが飛ばされた!助けに行ってくる」という声が。

ガイドさんが行ったから大丈夫でしょう、ということで外に出ようかと思ったけどやめました。

設営中のテントが数百メートル飛ばされたようですが、事なきを得たようです。

夜中、目が覚めたのでまだ吹雪の中ですが外に出てみました。

テントがランタンみたいでキレイです。

雪が降り続いており、テントがかなり埋まっていたので、少しだけ掘って空気を確保。

では、おやすみなさい。

5月04日(火)

3時30分に目覚ましでお目覚め。

まだ真っ暗です。

風は少しありますが、星が見えてうっすら山の景色が見える・・・ということは晴れみたいですね。

おにぎりと昨夜の残りのご飯をお湯で溶いて流し込み、朝食完了。

テント内は0度なので、やっぱり雪山としては暖かいですね。

さあ、夜が明け始めました。

準備万端です。

でも初めての山でルートがわからないので、誰か登り始めたらついて行くという作戦です。

ついでに、ラッセルもやってもらおうと(笑)

他力本願なので、人が出発するのを待ちます。

だいぶ明るくなりましたね。

お天気快晴ですが、誰も動く気配がありません。

なぜだろう?

準備をして行きかけた人も何人かいましたがすぐに戻ってきちゃいました。

意を決して準備を済ませ、スタート地点と思しき場所に行くと県警の方がいました。

聞くと、「我々は禁止ということはできませんが、今日は雪崩が発生する可能性は極めてて高いので、登山の中止を強く勧めます」とのこと。

みなさん、おとなしく従っていたんですね。

う~ん

それだけ危険ということでしょうね。しょうがない、あきらめますか。

※実際にGW中に雪崩が発生したようです。記事によるとみなさん県警の忠告に従っていたので、誰もけが人はいなかったとのこと。

※同じ3日に槍ヶ岳に登った方3名がお亡くなりになりました。一人は滑落ですが二人は昨日の吹雪でホワイトアウトにやられ低体温になったようです。報道によると防水のハードシェルを持っていなかったとか。この時期の北アルプスは完全に雪山装備が必要ですね。ご冥福をお祈りいたします。

ちなみにテントの奥に見えるのがGW前半に起きた雪崩の跡デブリというやつです。

ケガ人は出なかったものの、数人が巻き込まれたとか。

こんなテン場のギリまで来たんだ。

このデブリ、人の背丈を優に超えてます。

巻き込まれたらひとたまりもありませんね。

天気は最高なのに・・・残念。

今度は夏に来るとしましょう。

撤収したら、さあ帰りますよ。

振り返ると奥穂高岳。みなさん、名残惜しそうに眺めていました。

昨日は景色も見えなかったけど、こんな景色の良いところを歩いてきたんですね。

帰りは谷底の道にトレースが付いていました。

ここはたぶんスノーブリッジですね。夏は渡れないんだと思います。

本谷橋まで降りてきました。アイゼンを外します。

沢沿いの道を下って・・・景色があると気分が全然違いますね。

登山道脇にはフキノトウが。

今年は暖かかったから、どこに行っても大きくなりすぎていて大好きな蕗味噌を食べてないんですよね。

美味そうだな。でも、国立公園内は動植物の採取禁止ですからね、採ってませんよ。本当に(笑)

横尾からは、まただらだらのハイキングコースが続きます。

失意なだけに、やたら長く感じます。

徳澤で、やっぱり潰れたパンのランチタイム。

穂高の山々、快晴ですね。

何で敗退なんだ・・・ブツブツ。

河童橋まで戻ってきました。

こんなことなら、焼岳か乗鞍岳でも登ればよかった・・・ブツブツ。

本当に良い景色なのにな・・・ブツブツ。

ちなみに今回のザックはこんな感じです。

ワカンにピッケル、12本爪、チェーンアイゼン、ストック、スコップフル装備で軽く20kgオーバーでした。

上高地でバスに乗り、沢渡に戻って今回の登山が終了。

天気の良い日ふだけを選んで天気の良い山域に行く・・・ 計画は完ぺきだったんですけどね。

まさか雪崩は想定外でした。

これで、雪の磐梯山に次いでの2度目の敗退となりました。

こりゃ奥穂は夏にでもリベンジかな。

パノラマ銀座もやりたいし、忙しいな。

今回のログです。

GWの後半は、実家そばに帰省?して、百名山76座目の奥穂高岳を目指しました。

前2回に続くGWシリーズの続編です。

果たしてどうなったでしょうか。

5月03日(月)

実家そばの事務所に2泊して、事務所を3時に出発。5時に沢渡の駐車場に着きました。

さすがGWとあって、駐車場にはすでに車がたくさん並んでいました。もっと少ないと思っていたんですが、同じコロナ禍でも今年は去年と違うようです。

5時30分発の朝2便のバスに乗ることができました。

バスで上高地に移動。ちなみにバスは満車でした。

30分ほどバスにゆっられて、上高地バスターミナルには6時に到着。

梓川沿いを歩いていると、ちょうど焼岳に朝日が当たり始めました。

キレイですね。

正面に見える穂高連峰は残念ながら雲の中。

さあ行きましょう。

まずは小梨平のキャンプ場の中を歩きます。

なんとものんびりとした雰囲気の良いキャンプ場です。

そういえば、去年はこんなところに熊が出たってニュースになっていましたね。

今年も徳澤付近で熊の目撃情報があったとか。注意していきましょう。

木漏れ日の中を、ハイカーと一緒にハイキングコースを歩きます。

QWとあって、登山者よりハイカーが圧倒的に多いですね。

左手を見ると、梓川の向こうに明神岳。

なかなかかっこいいお山です。

ハイキングコースを歩くこと1時間、明神館に到着しました。

ゆるゆるのハイカーはここから明神池経由で引き返します。

梓川沿いをさらに北上します。

正面に見えてきた白い山が、蝶が岳・常念岳。本当はあの稜線を歩く計画をしていたんですが、。天候が不順だったので今回はあきらめました。

夏にでもリベンジするとしましょう。

梓川沿いのハイキングコースはまだまだ続きます。

正面は大天井岳方面。

出発から2時間ほどで徳澤園に到着しました。

ここのテン場、なんだかほのぼのとしています。

大半が雪山登山じゃなくて、ここを目的としたレジャー?な感じですね。

テン場の横にはこんなキレイな小川も流れています。

一度こんな場所でのんびりキャンプでもしてみたいな・・・とも思うけど、お山を前にしてこんなところでのんびりできる性格ではないので、一生そんあ時は来ないんでしょうね、たぶん。

出発から3時間、やっと横尾に到着しました。

ほぼフラットな道なので、歩くのは楽なんですが長かったな~

ここのテン場はさすがに少し雰囲気が違いますね。

雪山登山のベースキャンプにしたり、帰りに利用しているんでしょうね。

ここで腹ごしらえ。持ってきたパンをいただきます。

例によって潰れてますが。

橋のたもとにいるのは、槍ヶ岳か穂高連峰に行く人たち。

残雪期とはいえ、雪の北アルプスですからそれなりの強者たちです。

さあ、橋を渡りますよ。

ここから先はボクも未知の世界です。

当然、ぐっと人が減りました。いよいよ雪も出てきましたね。

今年はどれだけの人が登るか読めなかったので、場合によってはラッセルも・・・ と危惧していましたが、先行者の踏み跡はしっかりありますね。

沢筋をゆっくりと登ります。

左手に巨大な岩壁が現れました。

どうやらこれが有名な屏風岩というやつですね。

ロッククライミングの人達が登るヤツです。

さすがにこの時期は誰も登っていませんが。

本谷橋に到着しました。

この橋はアイゼンを履いて渡ることができないので、みんなこの手前でアイゼンを外しています。

けっこう揺れるつり橋。

橋を渡ったところで12本爪アイゼンを履きました。

ここからは斜面をトラバースしながら登ります。

20kg超のザックを担いでいるので息が上がります。

雪崩れる危険のある斜面をトラバースして谷底に降りました。

ここからは谷底を歩くようです。

人が歩いているところは大丈夫ですが、少しそれると膝くらいまでの積雪があります。

最初の方は苦労されたでしょうね。

かなり登ってきましたよ。

振り向くと後続の人達。

けっこうたくさん登ってきますね。

最後の急登を登り終えると涸沢のテント場に到着しました。

風が強く吹く中、みなさんテント設営中です。

到着は早い方だったので、先人が作った穴がまだ残っていました。

ありがたく使わせていただきます。

とはいえ、雪で埋まっているので、拡張&整地が必要。

スコップが活躍します。

30分ほどでテント設営完了しました。

このくらい深ければ、相当な風でもまず大丈夫でしょう。

樫木も見えないので、テントの中に籠ります。

テント内の温度は6度くらい、雪山にしてはずいぶん暖かいですね。

風さえ避けられれば寒くはありません。

さあ、時間は早いですがすることもないので一杯やりましょう。

外は風に雪が混じってきましたよ。

今回は、つまみにうす焼きせんべいを持ってきました。

ザックで圧縮されてバラバラになっていると思っていたんですが・・・

まったく無事。

逆にブログネタになるという意外な展開でした。

外は風がビュービュー吹いて、とてもテントを開けられません。

前室で晩御飯作り。

今日は米を炊いて、サンマのかば焼き缶をおかずにいただきます。

ごはん、上手く炊けましたよ。

隣に張っていたツアーガイドらしき人の声で、「テントが飛ばされた!助けに行ってくる」という声が。

ガイドさんが行ったから大丈夫でしょう、ということで外に出ようかと思ったけどやめました。

設営中のテントが数百メートル飛ばされたようですが、事なきを得たようです。

夜中、目が覚めたのでまだ吹雪の中ですが外に出てみました。

テントがランタンみたいでキレイです。

雪が降り続いており、テントがかなり埋まっていたので、少しだけ掘って空気を確保。

では、おやすみなさい。

5月04日(火)

3時30分に目覚ましでお目覚め。

まだ真っ暗です。

風は少しありますが、星が見えてうっすら山の景色が見える・・・ということは晴れみたいですね。

おにぎりと昨夜の残りのご飯をお湯で溶いて流し込み、朝食完了。

テント内は0度なので、やっぱり雪山としては暖かいですね。

さあ、夜が明け始めました。

準備万端です。

でも初めての山でルートがわからないので、誰か登り始めたらついて行くという作戦です。

ついでに、ラッセルもやってもらおうと(笑)

他力本願なので、人が出発するのを待ちます。

だいぶ明るくなりましたね。

お天気快晴ですが、誰も動く気配がありません。

なぜだろう?

準備をして行きかけた人も何人かいましたがすぐに戻ってきちゃいました。

意を決して準備を済ませ、スタート地点と思しき場所に行くと県警の方がいました。

聞くと、「我々は禁止ということはできませんが、今日は雪崩が発生する可能性は極めてて高いので、登山の中止を強く勧めます」とのこと。

みなさん、おとなしく従っていたんですね。

う~ん

それだけ危険ということでしょうね。しょうがない、あきらめますか。

※実際にGW中に雪崩が発生したようです。記事によるとみなさん県警の忠告に従っていたので、誰もけが人はいなかったとのこと。

※同じ3日に槍ヶ岳に登った方3名がお亡くなりになりました。一人は滑落ですが二人は昨日の吹雪でホワイトアウトにやられ低体温になったようです。報道によると防水のハードシェルを持っていなかったとか。この時期の北アルプスは完全に雪山装備が必要ですね。ご冥福をお祈りいたします。

ちなみにテントの奥に見えるのがGW前半に起きた雪崩の跡デブリというやつです。

ケガ人は出なかったものの、数人が巻き込まれたとか。

こんなテン場のギリまで来たんだ。

このデブリ、人の背丈を優に超えてます。

巻き込まれたらひとたまりもありませんね。

天気は最高なのに・・・残念。

今度は夏に来るとしましょう。

撤収したら、さあ帰りますよ。

振り返ると奥穂高岳。みなさん、名残惜しそうに眺めていました。

昨日は景色も見えなかったけど、こんな景色の良いところを歩いてきたんですね。

帰りは谷底の道にトレースが付いていました。

ここはたぶんスノーブリッジですね。夏は渡れないんだと思います。

本谷橋まで降りてきました。アイゼンを外します。

沢沿いの道を下って・・・景色があると気分が全然違いますね。

登山道脇にはフキノトウが。

今年は暖かかったから、どこに行っても大きくなりすぎていて大好きな蕗味噌を食べてないんですよね。

美味そうだな。でも、国立公園内は動植物の採取禁止ですからね、採ってませんよ。本当に(笑)

横尾からは、まただらだらのハイキングコースが続きます。

失意なだけに、やたら長く感じます。

徳澤で、やっぱり潰れたパンのランチタイム。

穂高の山々、快晴ですね。

何で敗退なんだ・・・ブツブツ。

河童橋まで戻ってきました。

こんなことなら、焼岳か乗鞍岳でも登ればよかった・・・ブツブツ。

本当に良い景色なのにな・・・ブツブツ。

ちなみに今回のザックはこんな感じです。

ワカンにピッケル、12本爪、チェーンアイゼン、ストック、スコップフル装備で軽く20kgオーバーでした。

上高地でバスに乗り、沢渡に戻って今回の登山が終了。

天気の良い日ふだけを選んで天気の良い山域に行く・・・ 計画は完ぺきだったんですけどね。

まさか雪崩は想定外でした。

これで、雪の磐梯山に次いでの2度目の敗退となりました。

こりゃ奥穂は夏にでもリベンジかな。

パノラマ銀座もやりたいし、忙しいな。

今回のログです。